De son reportage sur l’agonie du Lac Victoria à son projet photographique sur les communautés LGBT est-africaines, le photoreporter Frédéric Noy a vécu et documenté la vie en Afrique de l’Est pendant plus de 15 ans. Avec pour dessein de « faire de la photo sociale ». Récompensé par un Visa d’or du festival Visa pour l’Image et du 3e prix du World Press Photo, il continue d’expérimenter dans son travail de photographe et garde le besoin de se « réinventer ». Prochain point de chute: l’Asie Centrale.

RAS : Vous avez vécu ces quinze dernières années principalement en Afrique. En Tanzanie, au Nigeria, au Soudan, au Tchad et dernièrement en Ouganda pendant 7 ans. Comment vous êtes-vous retrouvé à vivre là-bas ?

Frederic NOY : Je suis parti pour la première fois en Afrique un peu par hasard, à la fin de mes études, en 1987. Pour éviter le service militaire, il était possible d’être volontaire du service national à l’ambassade de France en Tanzanie pour un an et demi, comme attaché culturel. J’ai tout de suite dit oui. Mais en rentrant chez moi, j’ai dû ouvrir un atlas pour voir où se trouvait la Tanzanie : la destination a été un complet hasard, mais j’avais le désir de partir et de faire de la photo. A la fin de mon service, j’ai été libéré sur place et je suis resté pour faire de la photographie.

Grâce à un ami qui travaillait à l’université agricole du pays, j’ai commencé un projet sur les paysans tanzaniens. A l’époque, 80% des Tanzaniens étaient paysans. Il fallait s’intéresser à ces communautés pour comprendre le pays. A la fin des années 80, quand on parlait de la Tanzanie, c’était pour montrer les paysages et les animaux, on poussait presque les gens hors du cadre. J’ai donc décidé de travailler en immersion, et j’ai appris le swahili. A l’époque, mon modèle était Wilfred Thesiger, cet explorateur anglais devenu photographe par accident, qui passait sa vie à faire des voyages, sans avoir l’impression de le faire.

De retour en France, lors de l’exposition d’un ami, j’avais rencontré un photographe, qui m’avait ri au nez quand je lui avais parlé de mon travail sur les paysans tanzaniens. Il se moquait de moi parce qu’il disait que ça ne se vendrait pas dans la presse. Sur le coup j’ai été très vexé par sa réaction, mais j’ai décidé de continuer mon travail et par la suite, j’ai suivi ce chemin: trouver un sujet qui n’intéresse pas forcément les gens au premier abord. Je voulais creuser, découvrir, faire des sujets qui n’avaient pas l’air intéressants à première vue, difficiles à résumer en une phrase.

Après la Tanzanie, je suis rentré en France. Je n’avais pas le profil du photographe d’agence ou de presse et j’ai dû trouver des boulots alimentaires, pendant une longue période, entre 1990 et 2000. J’ai par exemple travaillé comme preneur de son pour la télévision japonaise. Je gagnais ma vie mais je n’avais plus beaucoup de temps pour la photo. Et puis en 2000, à 35 ans, j’ai décidé qu’il fallait que j’essaie de me lancer dans la photo à temps plein. J’ai tout arrêté et j’ai décidé de me donner deux ans, pour voir si je pouvais vivre de la photographie. Je suis reparti en Tanzanie pour travailler sur un projet de livre, Avoir 20 ans à Dar el Salam.

Je me suis ensuite installé dans différents pays, au Nigeria, puis au Tchad et au Soudan. J’ai choisi des pays qui n’étaient pas couverts par les médias, peu documentés. Des endroits compliqués où habiter à l’époque. Et j’ai fini par m’installer en Ouganda car je voulais retrouver un endroit plus simple à vivre.

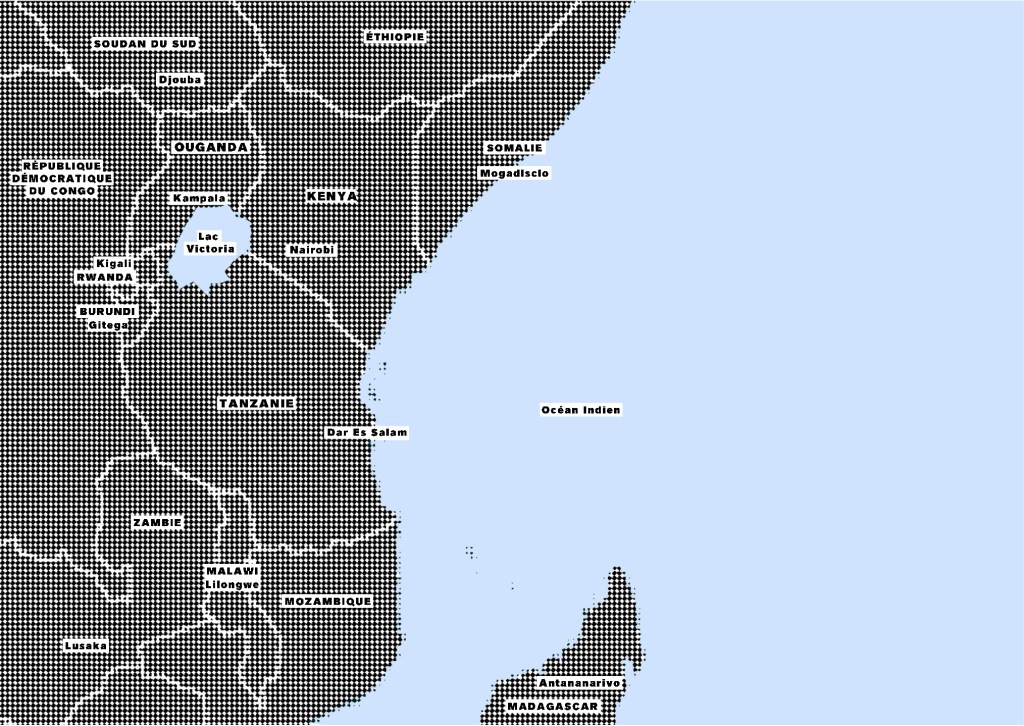

Le dernier projet photographique que vous avez mené est celui sur le lac Victoria, immense étendue d’eau de plus de 68 000km² entre l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Un endroit dont vous étiez familier depuis de nombreuses années. Pourquoi avoir tant attendu pour travailler sur cet endroit ?

La première raison, c’est que c’était mon horizon quotidien depuis des années. Il était tellement là que je ne le voyais plus. Un peu comme la Tour Eiffel pour un photographe parisien. J’avais traité de nombreux sujets autour du lac Victoria, mais sans jamais les relier entre eux. Les évidences sont souvent les choses les moins faciles à réaliser. Et puis je ne savais pas comment aborder le sujet, il me fallait une accroche.

« J’avais détesté le film Le Cauchemar de Darwin [de Hubert Sauper]. Je l’avais trouvé complètement mensonger et biaisé »

Je l’ai trouvée en lisant les propos du professeur Nyong’o, le gouverneur du comté kényan de Kisumu, qui déclarait en février 2018: « D’ici cinquante ans, si rien de radical n’est fait, le lac Victoria sera mort à cause de ce que nous y déversons ». Ca m’a scotché, j’ai voulu savoir si c’était vrai. Ce projet a été en quelque sorte une façon de clore tout le travail que j’avais réalisé en Ouganda pendant six ans.

Vous avez travaillé sur des dizaines de points autour du lac.

Oui, car j’avais détesté le film Le cauchemar de Darwin de Hubert Sauper. Je l’avais trouvé complètement mensonger et biaisé. Il résumait toute la problématique du lac Victoria en filmant simplement ce qu’il se passait à Mwenza, une ville de Tanzanie. Avec mon reportage photo, je voulais fait un anti-Cauchemar de Darwin et aller dans le plus de points possibles.

Mais ce sujet est aussi un projet à tiroirs. Il y avait trois pays à couvrir et de nombreux sujets à illustrer. A chaque fois que j’abordais un aspect, je me rendais compte qu’il était relié à un autre : d’abord la pollution du lac, qui n’était d’ailleurs pas toujours visible à l’œil nu, car elle n’a pas pour effet de faire disparaître le lac, mais plutôt de le vider de toute sa faune et sa flore. Cela aura un effet sur toute la population qui vit autour : entre 30 et 50 millions de personnes vivent et dépendent du Lac Victoria.

Avec tant de gens qui sont regroupés autour du lac, se pose aussi la question du Sida. Et également des conditions de vie de ceux qui habitent près des zones humides. En s’intéressant à la question de la pollution, en se demandant d’où elle vient, de nombreuses questions prennent forment. Et tout est lié. Il faut étudier le sujet sous l’angle environnemental, économique, social, médical…

C’est ce qui en fait une enquête journalistique. Je voulais cette profondeur journalistique sur un travail photographique. Je ne voulais pas simplement faire des photos illustratives, je voulais aussi que ce soit juste.

[Au sujet de la photo ci-dessus] Cette photo est l’une des premières images que j’ai prises. On y voit un jeune homme dans une grande décharge, en train de nettoyer des sacs en plastique pour pouvoir les revendre. Cet homme représente les sous-prolétaires de la croissance économique est-africaine, qui est plutôt bonne, surtout en Ouganda. Avec l’exode rural, ces personnes viennent dans les grandes villes pour gagner leur vie et pouvoir envoyer leurs enfants à l’école. Mais une fois arrivés, ils se retrouvent tout en bas de l’échelle sociale et économique.

« Mes photographes préférés sont les impressionnistes »

Ici, on est en Ouganda, entre Kampala, la capitale et la ville côtière d’Entebbe. Le dépotoir était une pente qui finissait dans la zone humide. Il faisait très chaud, ça puait, le lac était juste derrière lui. Cette photo me permettait de représenter une population qui vivait autour du lac, mais qui était invisible.

Beaucoup des photos de cette série sont très belles, très graphiques. Était-ce volontaire ?

Je n’ai pas fait d’école de photographie, je n’ai pas eu de profs qui m’ont appris quels étaient les grands maîtres photographes. J’ai tout appris par moi-même et beaucoup dans les musées. Finalement, mes photographes préférés sont les impressionnistes. Pour moi, ce sont les pré-photographes. Il y a chez eux un sens de la lumière, un sens du cadre.

Au départ, je préférais m’inspirer de gens qui n’étaient pas de mon domaine artistique : des peintres, des écrivains… Je pense qu’il y a un lien entre le fond et la forme. C’est Victor Hugo qui disait “la forme, c’est le fond ramené à la surface”. Il ne faut pas mépriser la forme en pensant que le fond est forcément plus important. On s’adresse aussi aux gens qui regardent, qui découvrent la photo, le reportage. Je n’ai pas envie de dire au spectateur : “Vous comprenez, dans cette photo la forme n’est pas géniale, mais c’est une allusion à tel grand photographe suisse.” Je pense que c’est important de s’adresser à l’émotion des gens. On les hèle par leur cœur et on parle ensuite à leur cerveau.

Avec ce travail sur le lac Victoria, vous insistez pour ne déconnecter la question écologique des problématiques sociales auxquelles sont confrontées les populations.

Toute question environnementale est liée à l’humain. On ne peut pas traiter de la question du changement climatique autour du lac Victoria en faisant abstraction des gens. Le problème de ces personnes, c’est de vivre. Avec des problématiques qui sont communes à tous les humains: travailler, envoyer ses enfants à l’école…Ce sont les mêmes que les nôtres. Mais vu que nous avons détruit notre nature, on demande aux autres d’être plus royalistes que le roi.

« On ne pourra pas sauver le lac Victoria si on ne sauve pas les gens qui vivent autour. »

Je voulais donc montrer la complexité de la question environnementale, éclairer le rôle de ceux qui vivent autour du lac et montrer que l’on ne pourra pas sauver le lac Victoria si on ne sauve pas les gens qui vivent autour. J’ai toujours fait de la photo sociale, c’est à dire centrée sur les gens. Moins on parle de ces gens et plus ils sont difficiles d’accès, plus ils m’intéressent.

Quel écho cet angle social rencontre-t-il dans les rédactions ?

J’ai toujours eu une position un peu particulière, à la marge. Maintenant, mon travail est plus considéré grâce à mes différents prix (Visa d’Or, prix World Press). Grâce aussi à Jean-François Leroy [fondateur du festival de photographie Visa pour l’Image] qui m’a toujours soutenu dans mes travaux.

Mais pendant longtemps, j’ ai été frustré qu’il n’y ait pas d’écho à mon travail quand je documentais l’histoire de gens. Et puis à un moment, je me suis dit : peu importe que ça leur plaise ou non, je continue et je marque mon sillon. Au bout d’un moment, si le travail est intéressant, tu y arrives, les gens le voient.

« Je suis partisan de ce que certains appellent le slow journalisme. Je ne pourrais jamais aller plus vite que les agences. »

Quand j’étais enfant, je voulais être écrivain. J’ai l’impression que c’est ce qui reste en moi : faire de la photographie, presque avec une démarche d’écrivain, en étant plus lent, en faisant un récit plus long. Je suis partisan de ce que certains appellent le slow journalisme. Je ne pourrais jamais aller plus vite que les agences. Donc moi au contraire, je ralentis. Je trouve d’autres histoires et je les traite différemment.

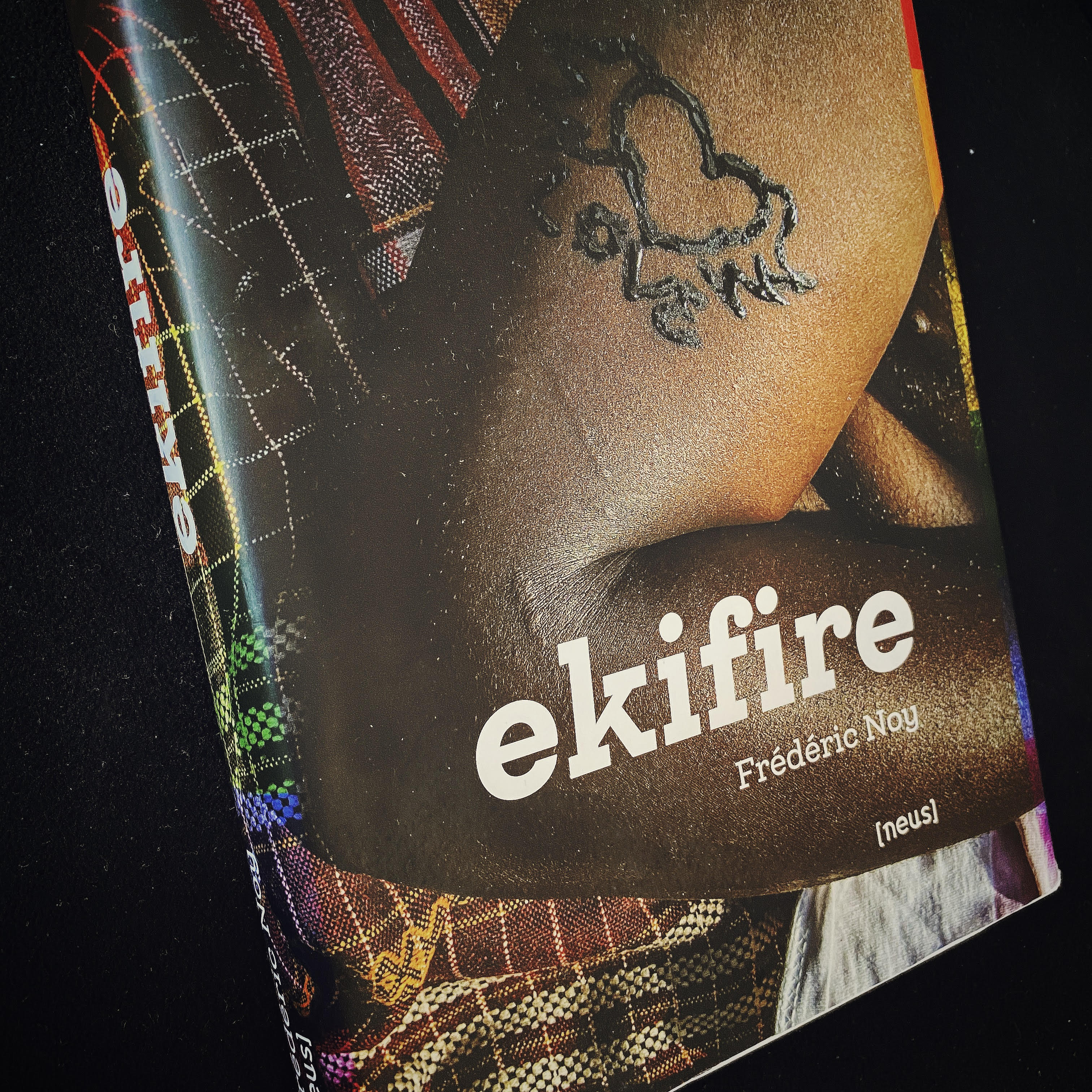

Un de vos derniers projets photographiques exposé à Visa pour l’Image s’appelle “Ekifire”, les « demi-morts » en Luganda (Ouganda). Il retrace le travail que vous avez mené sur la communauté LGBT au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet ?

Je voulais parler de l’Afrique contemporaine et je cherchais un angle différent, qui n’avait pas encore été traité. Vers l’an 2000, un ami a débarqué chez moi en France avec son copain tanzanien. Après avoir été exposés dans la presse tanzanienne en couverture, dans une caricature, ils avaient dû quitter le pays. Ce fut la première fois que j’ai appréhendé la problématique LGBT. Avant je n’y pensais jamais.

En Afrique, la dernière frontière des droits humains est la question LGBT. C’est la seule sur laquelle le consensus entre les ONG, l’État et la population se brise. Le droit des femmes, le droit à l’éducation, le droit à l’eau font consensus, et la plupart s’accordent pour dire que c’est important. Contrairement à la question LGBT.

J’ai commencé à travailler au Burundi car j’avais pu entrer en contact avec des membres de la communauté sur place. J’ai rencontré plusieurs personnes et j’ai vite réalisé que les activistes et la communauté avaient envie de parler, pour faire évoluer la situation. Ce ne sont pas des victimes expiatoires, elles rendent des coups. Ce sont des communautés fermées, mais très vite, si tu as la confiance d’une personne, tu arrives à te connecter avec d’autres.

Après un mois au Rwanda, je suis parti en Ouganda, où la communauté est la plus intéressante, car c’est là qu’elle est la plus forte. Les interdictions y sont aussi beaucoup plus sévères. Les organisations sont très fortes, malgré les punitions – la dernière édition de la Gay Pride a notamment été annulée par la police. Depuis l’année dernière, ils ont serré la vis. Beaucoup de personnes ont dû quitter le pays.

« L’invisibilité totale, l’effacement, l’humilité, c’est pour moi une qualité cardinale dans la photo »

Ce qui est frappant dans cette série, c’est votre proximité avec les personnes que vous photographiez.

Je voulais photographier l’intimité de cette communauté et il fallait que je gagne leur confiance. Je ne voulais pas faire le collectionneur de papillons et des portraits. Je préférais avoir une approche plus anthropologique et être immergé. C’est ce qui a pris du temps, afin de les voir évoluer avec les années.

Quand je regarde une photo, je me demande si accéder à ce qu’elle montre a été difficile. Si oui, il y a selon moi une plus-value énorme d’un point de vue journalistique. Pour y avoir accès, tu payes de ta personne, de ta confiance, tu dois être patient, tu jettes ta ligne et tu attends.

Dès le début, je voulais être dans cette intimité. Parfois, quand je m’éloignais quelques mois, à mon retour, certaines personnes me demandaient où j’étais passé. C’était drôle de se rendre compte que je devenais un élément de la communauté.

Ce projet photo est un projet restreint, à dessein. Sur mon site, il n’y a aucune photo d’Ekifire. Je n’ai pas envie d’en mettre trop. Je pense au destin des gens que j’ai photographiés. J’ai toujours été très prudent. Ces personnes se revendiquent comme gays et ne se cachent pas, au contraire, mais je reste toujours prudent. C’est le prix de l’intimité qui m’a été offerte.

Parlez-nous de cette photo sur cette communauté (ci-dessus).

C’est une photo que j’ai prise d’Yves (à gauche), qui se fait appeler Duchesse et de Brice (à droite), qui se fait appeler Beyoncé. Brice était musicien, toujours très féminin, très grand, et a fait sa transition. Duchesse rendait visite à Beyoncé, pour discuter et regarder des soap operas sud-américains.

C’était un moment intime. Ce que j’aime dans ces moments-là, c’est que je suis là, puis à un moment, je n’y suis plus. Ils m’oublient, ils ne font plus attention à moi. Mon but, c’est de disparaître. Je ne parle pas, je ne discute pas. Je les salue juste en arrivant, puis je leur dis au revoir en partant. Si tu commences à parler, tu rappelles ta présence.

Et puis je ne suis pas intéressant dans ces situations. Je suis complètement focalisé. C’en est même physique, je suis presque recroquevillé comme un chat. Je suis aussi allergique à la fausse connivence. S’ils ont besoin de toi demain parce qu’ils sont en prison, comment feras-tu ? On est amis ou pas. Tu ne peux pas faire semblant pour une image.

L’invisibilité totale, l’effacement, l’humilité, c’est pour moi une qualité cardinale dans la photo. Plus je veux d’intime, moins je révèle la mienne. L’intime, c’est ce qui fait la valeur de la photo sociale. Si tu n’es pas rentré dans la pièce, dans leur chambre, s’ils n’ont pas eu confiance, tu n’as pas réussi.

Cette intimité, vous avez aussi pu l’avoir grâce à vos compétences en swahili (langue parlée dans une grande partie de l’Afrique de l’est).

Oui, grâce à mes années en Tanzanie, quand je travaillais sur la communauté paysanne. Parler swahili m’a permis de ne pas être ethnocentré. Il faut se détacher de nos réflexes d’Européen et cesser de voir le monde par cette lentille. Au lac Victoria, en parlant swahili, j’ai pu sentir les coups venir. Au départ, on disait au fixeur avec qui j’étais qu’on ne voulait pas parler au « blanc », puis je me mettais à parler swahili. C’est comme ça que j’ai pu prendre des photos plus spécifiques, plus précises.

Finalement, lors de mon travail sur le lac Victoria, je savais où je voulais aller. Je connaissais mieux la problématique du lac que les fixeurs, mais eux connaissaient mieux les zones, donc ça faisait une bonne alchimie. Quand je travaille avec des fixeurs, j’essaye de ne jamais prendre des personnes qui ont déjà travaillé avec des médias étrangers. Je ne veux pas aller aux mêmes endroits que CNN ou National Geographic.

Après toutes ces années en Afrique de l’est, vous avez clos ce chapitre pour en ouvrir un nouveau en Asie centrale. Qu’est-ce qui vous a poussé à partir dans cette région?

J’avais la sensation d’avoir fait le tour de la question africaine. Je ne travaille pas pour une agence qui me donnera toujours du boulot. Je dois pouvoir me renouveler, recréer. Et quitte à partir, autant se réinventer.

Quand j’expliquais aux gens que je partais au Kazakhstan, on me répondait “Ah bon? Mais pourquoi ?”. C’était déjà un bon point. L’Asie centrale est un continent où je ne suis jamais allé, je ne connais pas du tout la langue, ni quel sujet traiter. Mais c’est un pays prometteur. Je réfléchis à un sujet transversal sur le pays, autour de plusieurs problématiques, pour donner une perspective photographique du Kazakhstan.

Une réponse sur « Frederic Noy : « L’intime, c’est ce qui fait la valeur de la photo sociale » »

[…] à Visa pour l’Image et au World Press Photo), sur laquelle il est revenu dans une passionnante interview donnée à Retour aux sources. Dont on retient, parmi d’autres, cette phrase […]

J’aimeJ’aime